About来るべきDX時代に備えてIT技術者ができること

デジタルトランスフォーメーション(DX)時代到来、ということは知っていても、何となく他人事だと思っていませんか?IT系の日々の仕事に追われ、それどころではないと感じている、または、何とかしなければと思いながら、なかなか踏み出せないIT技術者も多いでしょう。DXの波は徐々に押し寄せるのではありません。トランスフォーメーション(変革)という名の通り、ある日、あなたの勤めている会社、あなたの業務、あなたのお客様、あなたの働いている環境が一気に変わります。その時になってDX対応ということは不可能です。今、IT技術者ができるDXへの対応として、ADPISA-Mの受講をご検討ください。

5つのポイント

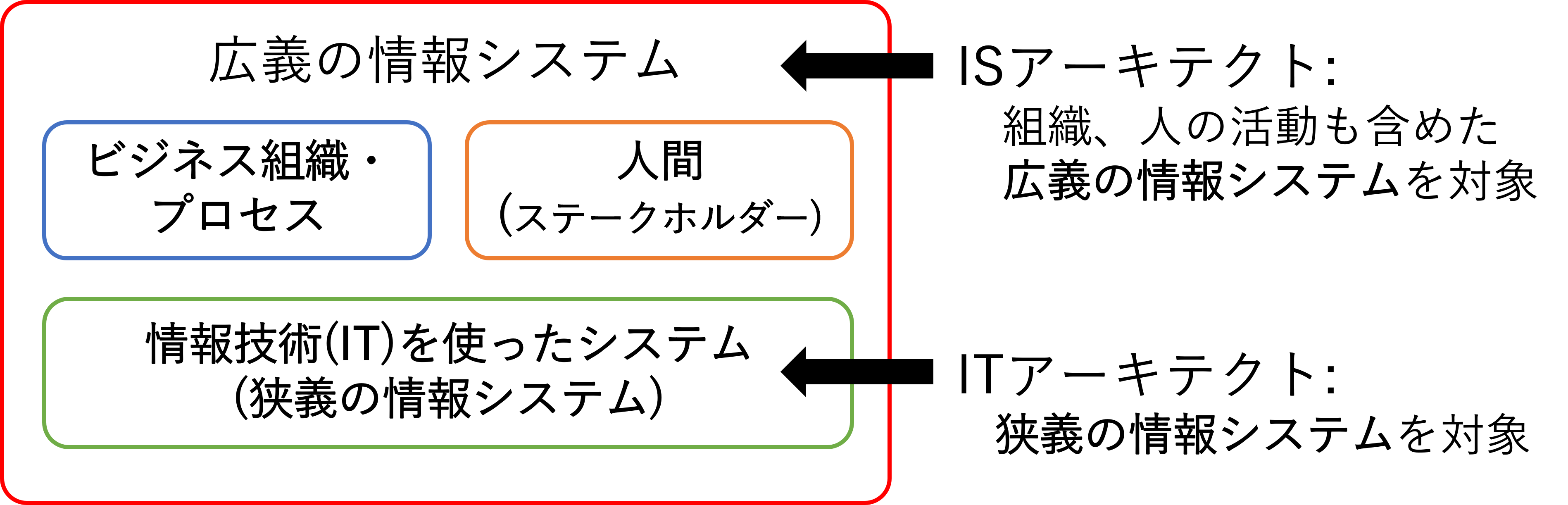

Point1ISアーキテクトに成長するための基礎を修得

ADPISAの最終目標は、DX時代を牽引する人材である情報システム(IS)アーキテクトを輩出することです。このなかでADPISA-Mでは、従来型のIT人材、すなわち、「従来の仕事を情報技術に置き換える」ことを仕事にしている方々を対象にします。ADPISA-Mの受講者はDX時代に必要な情報システム、すなわち「変わりゆくビジネスに新たな価値を創造するための人間を中心にしたシステム」の基礎を学び、現状の自分の業務に活用できるようになります。

Point210年以上活用できる知識・スキルを対象

DX時代に必要な知識・スキルには、「今必要だが、すぐに陳腐化するフロー型」のものと「その基礎となる蓄積(ストック)型」のものに分類できます。ADPISA-Mが注力するのは、後者、受講者の中に蓄積されていく型の知識・スキルです。今流行りの人工知能系のツール、アジャイル、RPAといった知識は重要です。ADPISA-M受講者は、それら流行りの技術の背後にある基礎的な知識や考え方を併せて身につけることにより、より応用力・発展力を発揮できるようになります。

Point3DX時代の標準スキルセットに対応

ADPISAはDX推進スキル標準(DSS-P)のビジネスアーキテクト人材類型を参考に科目を構成しています。 日本ではあまり知られていませんが、世界にはDXに対応したスキルをまとめた標準が複数あります。 ADPISA-Mは、これらの標準で記述されたコンピテンシー(職務遂行能力)を参照し、社会人が自分の 業務で発揮するために必要なコンピテンシーを包括的に定義しています。 受講生はこれらのコンピテンシーを身につけ、DXに関連する自分の業務を遂行できるようになります。

Point4技術コーチとキャリアコーチによる個別サポート

ITの技術・職種に詳しい技術コーチと、ライフを含めたキャリアデザインを支援できるキャリアコーチを配置し、 一人一人をきめ細かくフォローします。 それにより、社会人である受講生の多様な専門性や受講に至った経緯を尊重し、 ITに関する知識の差による問題を軽減、さらに受講後にありたい姿の実現を支援します。

Point5文科省・厚労省認定の履修証明プログラム

ADPISA-Mは、青山学院大学の履修証明プログラムです。履修証明とは、社会人に対する多様なニーズに応じ、

大学が体系的な教育、学習機会を提供する教育プログラムです。ADPISA-Mの修了者は、学校教育法に基づく

履修証明書が交付されます。また、ADPISA-Mの受講修了は、公的な履歴書への記載が可能です。

ADPISA-Mは文部科学省から「職業実践力育成プログラム(BP)」およびその短時間プログラム(SBP)

にそれぞれ認定されています。120時間以上の科目終了でBPの履修証明を取得、また、60時間以上の科目

修了でSBPの履修証明を取得することができキャリアアップが図れます。

さらに、ハローワークに申請することにより厚生労働省から職業訓練給付金を受けることも可能です。

講師紹介

様々な専門領域で活躍する第一人者の講義を受講できます。

Profile

青山学院大学社会情報学部

学部長・教授

宮川 裕之

青山学院大学理工学部、同研究科修了。文教大学情報学部を経て2008年より青山学院大学社会情報学部教授、2013年より情報メディアセンター所長、2018年より同学部長。情報処理学会情報システム教育委員会委員、情報システム学会特別顧問。

Profile

青山学院大学社会情報学研究科プロジェクト教授

初田 賢司

1980年広島大学政経学部卒業後、日立製作所に勤務。製造業のSE等を経て、PMO活動に従事。2016年ICT事業統括本部プリンシパル。2021年より社会情報学部附置社会情報学研究センター特別研究員。プロジェクトマネジメント学会副会長、日本ファンクションポイントユーザ会会長などを歴任。著書に「本当に使える見積もり技術」(日経BP)他。

Profile

青山学院大学社会情報学研究科プロジェクト教授

(株)プライド 取締役常務執行役員

三輪 一郎

東京都市大学(旧武蔵工業大学)工学部卒業後、株式会社プライドに入社。システム開発方法論の普及に努め、大手企業向けのシステム構想〜企画段階(超上流工程)、並びに要件定義〜基本設計(上流工程)のコンサルティングに注力している。2005年、内閣府CIO補佐官。現在は、エネルギー系企業、官公庁、金融業、製造業などを広範に支援している。

Profile

青山学院大学社会情報学部

教授

居駒 幹夫

1980年から日立製作所に勤務。ソフトウェア事業部などで大規模ソフトウェア製品の品質保証、ソフトウェア生産技術、

グローバルソフトウェア開発環境構築などを担当。2018年青山学院大学で任用。博士(情報学)。情報処理学会情報

システムと社会環境研究会幹事、情報システム教育委員会委員。

Profile

青山学院大学社会情報学研究科プロジェクト教授

山口理栄

1984年筑波大学情報学類卒、日立製作所に入社しソフトウェア設計開発・製品企画等に24年間従事。1992年南カリフォルニア大学修士課程修了(Computer

Science)。2度の育休を経て部長職まで勤めた経験から、仕事と育児の両立を支援する育休後コンサルタント®として2010年起業。法人向け育児中社員および管理職研修を年間100回以上実施。

Profile

青山学院大学社会情報学部 教授

皆木 健男

一橋大学大学院商学研究科修了後、北星学園大学経済学部を経て、2015年より青山学院大学社会情報学部准教授。現在、本学において経営学やインベストメント等を担当している。

教育プログラム

ADPISA-Mは、IT系の職種に就いている社会人を対象とし、DX時代に必要な情報システムの基礎を身につけ現状の自分の業務に活用できる人材を育成します。ADPISA-Mには、次のような特徴があります。

● 社会人が受講しやすいコンパクトな教育プログラム。4か月間、土曜日に受講することにより、青山学院大学が発行する履修証明を取得できます。

● 対面およびリモート講義を組み合わせます。対面講義は、都内からの通学に便利な青山学院大学青山キャンパスをメインに実施予定です。

● 様々な専門領域で活躍する第一人者の講義を受講できます。

科目案内

必修科目と選択科目があります。上級コースADPISA-Hの一部選択科目を受講可能です。

ある選択科目を受講時に、その科目と同日に開催する他の選択科目は受講できません。

お申し込みの際はスケジュールをご確認の上、受講科目を選択してください。

必修科目

-

科目名

情報システム(中級編)

-

内容

情報技術の進歩も他の産業の興隆と同様にモノの開発からマーケット指向を経て価値創造の段階へと変化していることについて振り返ります。併せて、それぞれの段階における情報人材の能力について触れます。DXの本質である価値創造につながる情報の仕組みを構想し実現していくために求められる専門性について考察するとともに受講者一人ひとりのキャリアアップに必要な学びのプランが立てられることを目標としています。

-

講師宮川 裕之

時間15.0

-

科目名

価値を実現するためのプロジェクトマネジメント

-

内容

ISアーキテクトが描いた構想を実現し価値を産み出すためには、その構想をプロジェクトで実現し、定常業務で実行しなければなりません。本講義では、プロジェクトマネジメントに必要な知識体系とその知識を実践で使いこなすためのスキルを講義と演習により習得します。また、異分野のプロジェクトと比較することにより、ITプロジェクトの特質を理解します。

-

講師初田賢司, 加藤浩一(LTRE社), 荒添雅俊(日立ドキュメントソリューションズ), 下田潔(日立ドキュメントソリューションズ)

時間22.5

選択科目

-

科目名

情報×経営による価値創造デザイン

-

内容

「情報システム(中級編)」での学びをもとにした情報システム学的視点に加え、以下の経営学的視点からの学びを踏まえ、ケーススタディをとおして、新たな価値創造につながるDX提案の模擬的な実習を行います。 経営学的視点の1つ目は、営利企業と非営利企業について扱います。企業と病院を事例に、それぞれが抱えていた問題をいかに解決したのかについて経営学を用いて解説します。また、ゲーム論的視点から利害関係について考えます。そこでは、中小企業と大企業を題材に、市場シェアを得る方法について説明します。 以上の観点をもとに、ケーススタディを進めます。ケースの説明の後、グループワーク形式での実習を進めます。このケーススタディではステークホルダーへのヒアリングをとおして、各グループの提案検討に必要な情報を獲得していく方式を取ります。

-

講師宮川 裕之, 皆木 健男

時間22.5

-

科目名

ビジネス・モデリング(プロセス・モデリング/データ・モデリング)

-

内容

あいまいに理解されやすい「企業の情報システム」を「業務の仕組み」として捉え、これをコンピュータの支援を受けて成立させることを想定した際に有用なモデリングの手法(プロセス・モデリング手法、データ・モデリング手法)を習得します。

-

講師三輪 一郎, 髙橋 永哲

時間15.0

-

科目名

アジャイル開発入門 ~スクラムを利用したアジャイルプロジェクトマネジメント(ケーススタディ演習付)~

-

内容

このコースは、はじめて基礎からスクラムの概念を学ぶ人向けのコースです。 スクラムは、短期間でプロダクトを提供し、迅速な改善を行い、変更に柔軟に対応できる、シンプルですが強力なソフトウェア開発のフレームワークです。 このコースでは、インタラクティブな演習を通してスクラムを紹介し、各スクラムチームメンバーの責任を理解し、スクラムがどのようにして顧客により大きな価値を提供できるプロダクトを生み出すのか、 して同時に組織、チーム、個人の成長を促進するのかを学びます。

-

講師ラーニング・ツリー・ インターナショナル(株)講師 藤井智弘

時間15.0

-

科目名

デザインシンキング入門 ~ビジネスを加速するデザイン・シンキング~

-

内容

本科目では、顧客に新たな体験を創造する「デザイン・シンキング」手法の理解・実践スキルの習得を目的とする。

-

講師ラーニング・ツリー・ インターナショナル(株)講師 鈴木 寿里

時間15.0

-

科目名

DX時代の情報技術者のライフデザイン

-

内容

受講者が情報システムアーキテクトとして今後の生き方・働き方を自分でデザインできるようになることを目標とする。 前半では長い生涯における多様なライフイベントを前提として、キャリアと学びをどのように継続していくべきかを考える。 後半では、デジタルトランスフォーメーション(DX)時代における情報技術者の位置づけや、今後の技術革新や時代の変化について学ぶ。

-

講師山口 理栄, 居駒 幹夫

時間15.0

-

科目名

情報処理関連選択科目群

-

内容

受講生一人一人がISアーキテクトに成長するために必要な学習のうち、ADPISA-Mの他の科目では学ばない項目を学習します。ADPISA運営側の推薦する分野と、受講生一人一人の希望も踏まえて受講するUdemyの講座を選び、ADPISA-Mの開講期間中にオンデマンドに視聴します。

-

講師居駒 幹夫

時間30.0 ※e-Learningによる自習時間も含みます。

-

科目名

生成AIで変わる情報システム

-

内容

2022年に登場したChatGPTにより、人工知能の可能性が大きく広がり、ユーザーとの対話を通じて様々な質問に答えたり、創造的な文章を生成する能力を示した。 また、社会の多岐にわたる分野での応用が進み、テクノロジーと人間の関係が新たな段階に入っている。 本科目では、生成系AIの中身についての解説とともに、生成系AIが広義の情報システムに対してどのようなインパクトを持つのかを、各分野の専門家により解説する。

-

講師青山学院大学社会情報学部の教員によるオムニバス講義

時間7.5

-

科目名

セキュアな企業と情報システム

-

内容

ユーザ企業の立場でITサーピスと情報セキュリティの知識を活かして、どのように自社に適したセキュアな組織・プロセスを実現するかを学ぶ。 さらに、ケーススタディを通して受講者の組織で実際に起こり得る課題とその解を議論する。

-

講師平川 歩

時間15.0

-

科目名

プロジェクトを成功させるための見積技術

-

内容

業務アプリ開発プロジェクトの見積もりには、見積もる仕掛けだけでなく、情報システムとプロジェクトマネジメントについても高度な知識と理解が必要だ。 ディスカッションや演習を通じてプロジェクトを成功させるために必要な見積もり技術を習得する。

-

講師初田 賢司

時間7.5

-

科目名

DXを加速し、チェンジを生み出すリーダーシップ

-

内容

DX推進においては、管理職であっても「定まった目標を達成する」だけでなく、 「正解のない問いに挑むよう動機付け、対話し、試行錯誤から学んでいくチェンジ・リーダーであること」 が求められる。感情的知性やファシリテーション、メンタリングなどのソフトスキルを使いこなし、 チェンジを主導するリーダーシップとは何かを考える。

-

講師広石 拓司

時間15.0

-

科目名

アジャイル開発を成功させる組織マネジメント

-

内容

DXを実現するためのキーワードとなっているアジャイル開発を実現させるためには、 開発者、開発部署のみの活動だけではなく、組織的な取り組みが必要不可欠である。 本科目では、アジャイル開発に否定的な組織やその意思決定者を前提に、どのように アジャイル開発を組織に導入推進していくことが可能かを事例を交えて学ぶ。

-

講師居駒 幹夫

時間7.5

-

内容

変化する市場と社会環境において、情報システムはよりアジャイルな対応を迫られている一方、ユー ザー企業がITベンダーに委託する⽇本の産業構造はいまだに大きな変化が見られない。さらに情報シ ステム部門とビジネス部門の間の壁もまた、容易には超えられない状況が続いている。このため、 ユーザー企業におけるISアーキテクトは、そのコンピテンシーとして、ユーザー企業が 作りたい情 報システムについて、ITベンダーと真のユーザーの両方との接点を持ち、情報システムのユーザー要 求(user requirements) を明確に定義し伝えることが求められる。このコンピテンシーをADPISA 受講⽣に理解してもらうことが本科目の目的である。

-

講師鎌田 真由美

時間7.5

2025年度募集要項など

- 定員

- 30名(応募資料による選考を行います)

- 応募資格

- 大学卒業者、またはそれに相当する者。情報システムに関する実務経験を持つ者。(詳細は募集要項を参照)

- 総授業時間数

- 157.5時間

- 開講期間

- 2025年6月7日~2025年10月25日

(その他、2025年5月31日(土)にキックオフ、11月15日(土)に修了式あり)

- 受講方法

- 対面およびオンライン。対面講義は主に青山学院大学青山キャンパス。一部、他の渋谷駅近辺にて実施。

- 受講料

- 取得可能な資格

- 青山学院大学が発行する履修証明

- 募集受付期間

- 2次募集:2025年5月18日(日)まで

- 単科受講についての補足

-

・2科目以上受講する受講生には、特典としてUdemyアカウントを発行します(11/22まで使用可能)。

・科目ごとに定員があり、それを超えた場合は抽選で受講可否を決めます。

・定員に満たない科目については、5/2(金)以降追加募集を行うことがあります。

・単科受講は履修証明プログラムではなく、教育訓練給付金の支給対象外です。

- オンライン説明会

(追加開催の可能性あり) -

【一般/IT技術者向け】:

2025年5月13日(火)19:00-20:00【実施済】

【一般/IT技術者向け】:

2025年5月15日(木)19:00-20:00【実施済】

【一般/IT技術者向け】:

2025年5月17日(土)19:00-20:00【実施済】

参加を希望される方は こちらまたは下記のボタン からお申し込みください。

- よくあるご質問

- こちら

教育訓練給付制度

教育訓練給付制度は一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、 支払った受講料の一部が支給される制度です。ADPISA-Mは専門実践教育訓練給付制度(履修証明120時間対応) および特定一般教育訓練給付制度(履修証明60時間対応)の厚生労働大臣指定講座です。支給対象の条件や支給額、手続き方法は下記の厚生労働省HPのリーフレット、ハローワークインターネットサービスをご覧ください。

- ・ハローワークインターネットサービス:教育訓練給付制度

- ・厚生労働省HP:教育訓練給付制度

- ・厚生労働省:「教育訓練給付制度のご案内」リーフレット

※当該訓練講座の詳細は「明示書」をご覧ください。

-

専門実践教育訓練給付制度:

明示書(履修証明120時間対応) -

特定一般教育訓練給付制度:

明示書(履修証明60時間対応)

ADPISA-M 修了生の声

講義内容

技術だけを学ぶのではなく、何のために学ぶか、どう活かすかを認識した上で学ぶべきであるということに気づきました。

情報システムに関して、時代に左右されない本質的・普遍的な知識を学ぶという点で、有意義なプログラムでした。

自分や自社に足りないものがクリアに見えるようになりました。

講師陣の視野が広く、違う角度で気づきを数多く得ることができました。

講義を受けて

私のこれからの人生を変える講義だったと感じています。

生涯学習の大切さを痛感しました。もっと学びを継続していきます。

学んだことを日々の仕事の中で生かし、少しでも社会に役立つ人間になっていきたいと思います。

自分が動かないことには何も変わらないという考えにシフトすることができました。

企業の人事担当者から、履修証明プログラムで学んだことが「向学心がある」というように評価されました。

学びの環境

大学というのは勉強をするだけではなく、縁、人脈作りとして最高の場であり、総合的にとてもよかったです。

楽しくかつ意識の高いメンバーと一緒に有意義な時間が過ごせ、学びへの意欲がわきました。

かけがえのない仲間と出会うことができました。

Information

2025年度ADPISA-M の募集は終了しました。

2025年度ADPISA-Mの受講生募集は終了しました。多くの方のご応募有難うございました。

2026年度以降のADPISA-Mに関する情報を希望される方は、下記のボタンからお知らせメールにお申し込みください。

ADPISA-M情報を希望の方はこちら

2025年度 ADPISA-M/H 説明会動画/資料

説明会での説明内容と募集要項の記述が異なる場合、募集要項の記述が優先されますのでご了承ください。

- 2025年度ADPISA-H/M説明会のプログラム説明動画【一般向け】

-

- 2025年度ADPISA-H/M説明会のプログラム説明動画【IT技術者向け】

-

ADPISA-M にご興味を持たれた方へ

来年度以降のADPISA-M募集の通知を希望される方、ADPISA-Mを支援希望される方、取材されたい方等は

以下をクリックしてフォームで連絡お願いします。

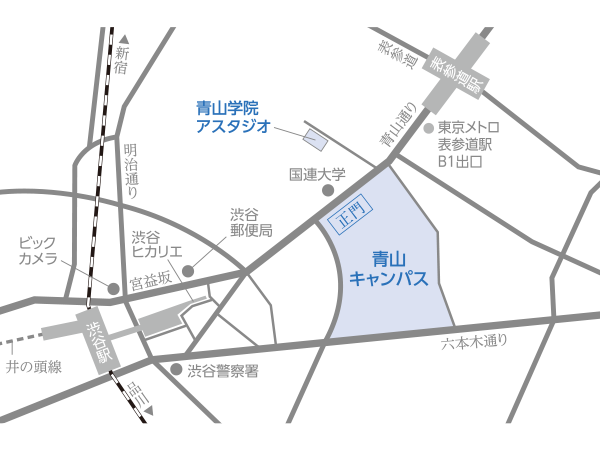

Access

交通・アクセスはこちら

青山キャンパス

- 住所

- 〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25

- TEL

- 042-759-6101

- 最寄駅

-

・JR山手線、JR埼京線、東急線、京王井の頭線、東京メトロ副都心線 他「渋谷駅」より徒歩10分

・東京メトロ(銀座線・千代田線・半蔵門線)「表参道駅」より徒歩5分

お問い合わせ

下記ボタンから担当( adpisa-desk@si.aoyama.ac.jp )にご連絡ください

こちら